当院の虫歯治療

-

原因を理解して治療

当院では、痛みの原因をしっかり診査診断します。

また、症状や患者様の口腔内の環境、

ライフスタイルなどを考慮したうえで、

ご自身の歯を残せるように最善の選択をし、

治療計画を立て、

患者様がご納得のうえで治療に望みます。 -

痛みの少ない麻酔

表面麻酔や電動麻酔機はもちろん、

治療に対して「恐怖心」と強い方や

「えずきやすい」方には鎮静法を行います。 -

できるだけ歯の神経を取らない治療

歯の神経は取らないほうがはの寿命は長くなります。

できるだけ歯の神経を保存する治療を行います。

虫歯かなと思った方へ

痛む歯の状態はいかがでしょう?

下記のそれぞれの状態により、

治療方法や治療後の処置が変わってきます。

一度虫歯になってしまうと、自然に治ることはなく、

どんどん進行していきます。

初期の虫歯はすぐに治せますが、虫歯が進行してしまうと自分の歯が無くなる事につながります。

早期発見・早期治療がとても大切です。

虫歯の進行具合

まず、歯医者さんに診てもらう事をお勧めします。

しかし、虫歯が進行すると、

どのようになるか知っておく事も大事です。

進行具合をみてみましょう。

※う蝕とは お口の中の細菌であるプラークが出す酸によって、

歯が溶かされ欠損する状態のことです。

いわゆる虫歯です。

-

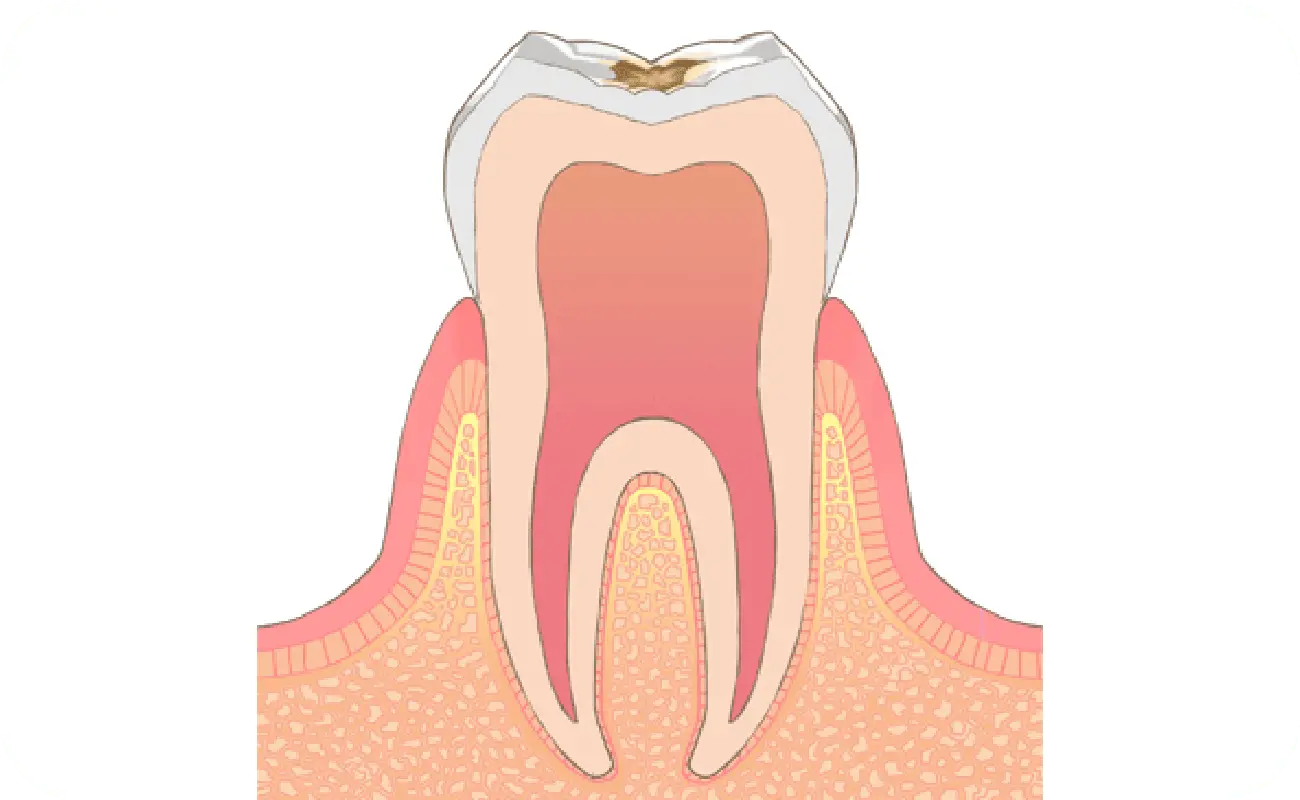

【う蝕の程度※】 C0→虫歯の初期状態

エナメル質(歯の白色半透明の硬い部分)の表面が酸によって白く濁った状態、

もしくは溝が茶色になった状態です。

見た目にはほとんどわかりづらい、

ムシ歯の初期状態です。

この程度なら再石灰化が期待できますので、しっかり磨いて進行を防ぎましょう。 -

【う蝕の程度※】 C1→虫歯の中期状態

エナメル質内に細菌が進入して穴が空いた状態です。

ここまで進行すると、

もう再石灰化はほとんど期待できません。

また、この時点では、まだ痛みを伴う自覚症状は

ほとんどありません。

穴の状態が小さいうちに治療しましょう。 -

【う蝕の程度※】 C2→虫歯の後期状態(初期)

象牙質まで細菌が進入した状態です。

ここまで進行すると、

冷たい水や風がしみるようになります。

象牙質はやわらかいので、

虫歯は中で大きく広がります。 -

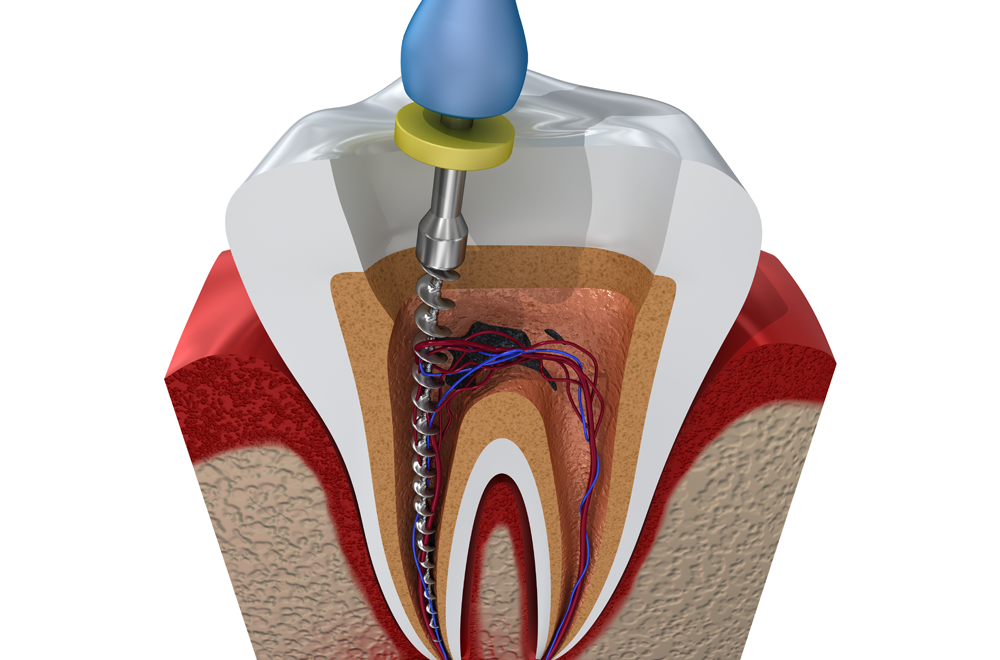

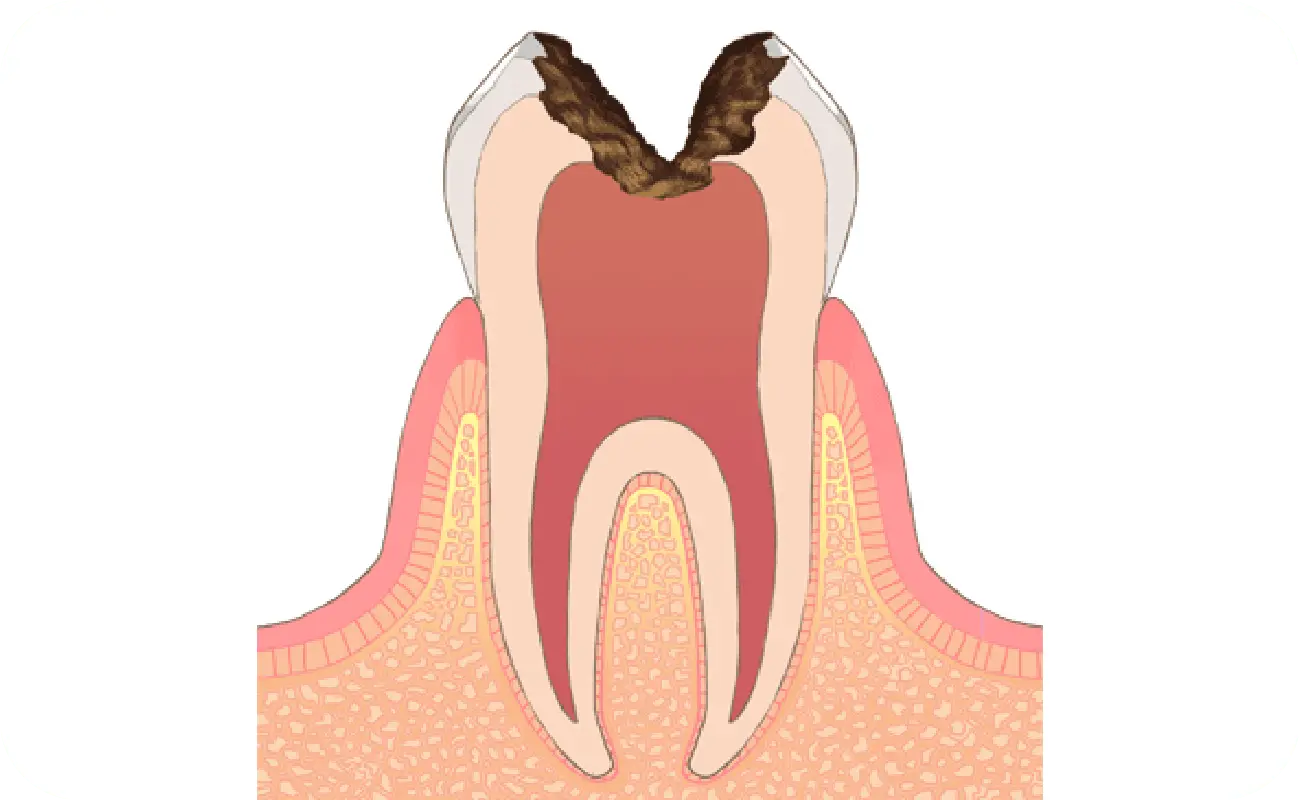

【う蝕の程度※】 C3→虫歯の後期状態(後期)

痛みを感じる神経が含まれている歯髄と呼ばれる箇所に

細菌が進入した状態です。

細菌が進入すると炎症を起こし激しい痛みを感じます。

熱い食べ物や飲み物がしみてきて、

ズキズキ痛み出します。

これを歯髄炎といいます。 -

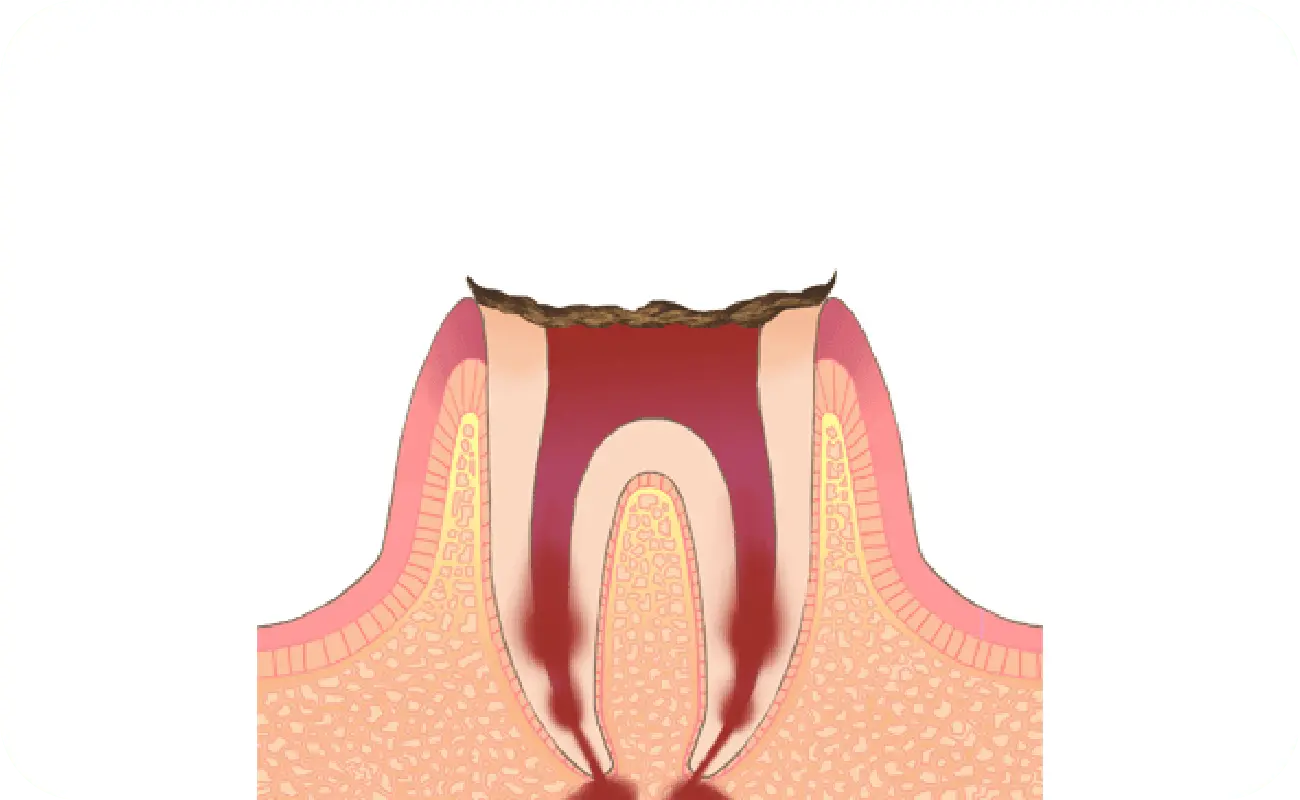

【う蝕の程度※】 C4→虫歯の末期状態

上記の状態、歯髄炎を放置すると、

その痛みはある日なくなります。

それは治ったのではなく、

神経が死んでしまって

感じなくなっているだけなのです。

さらに放置すると、根の先から歯根膜に炎症が起こり、

硬いものを噛んだりすると

痛みや違和感を感じるようになります。

歯の根だけが残る末期症状です。

ご自身の歯を失うことになります。

虫歯の進行具合による治療と処置

-

う蝕の程度が

C1、C2の場合の治療と処置

虫歯の進行具合がC2までの場合が、

神経を抜くか抜かないのボーダーラインとなります。 小さな虫歯の場合、レジン充填という治療で治します。

虫歯に侵された部分を削り、

特殊な光を照射することで固まるレジン(歯科用プラスチック)を詰めて治します。

もう少し深い場合には、神経を保護する薬を入れた後、

レジン充填する場合があります。 虫歯がさらに広く深い場合には、

つめ物(インレー)を詰める治療になります。

つめ物(インレー)には、

金属・セミック・ジルコニアなど様々な

素材がございます。 -

う蝕の程度が

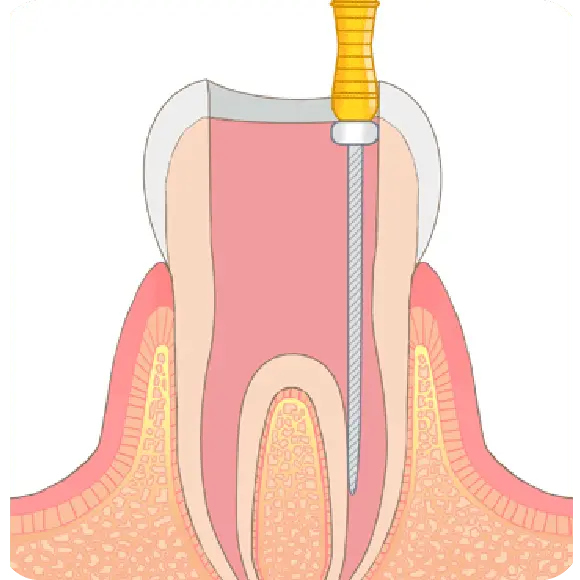

C3、C4の場合の治療と処置

虫歯がC3まで進行すると、神経を抜くことになります。 神経を抜いた場合、歯の根っこを掃除し、きれいな状態になるまで何度も通院していただく事になります。

とても時間がかかります。 根っこがきれいになったら薬を詰め、

歯の中に土台(コア)を立てます。

土台を立てたら、かぶせ物(クラウン)をします。

クラウンにも、金属・セミック・ジルコニアなど

様々な素材がございます。

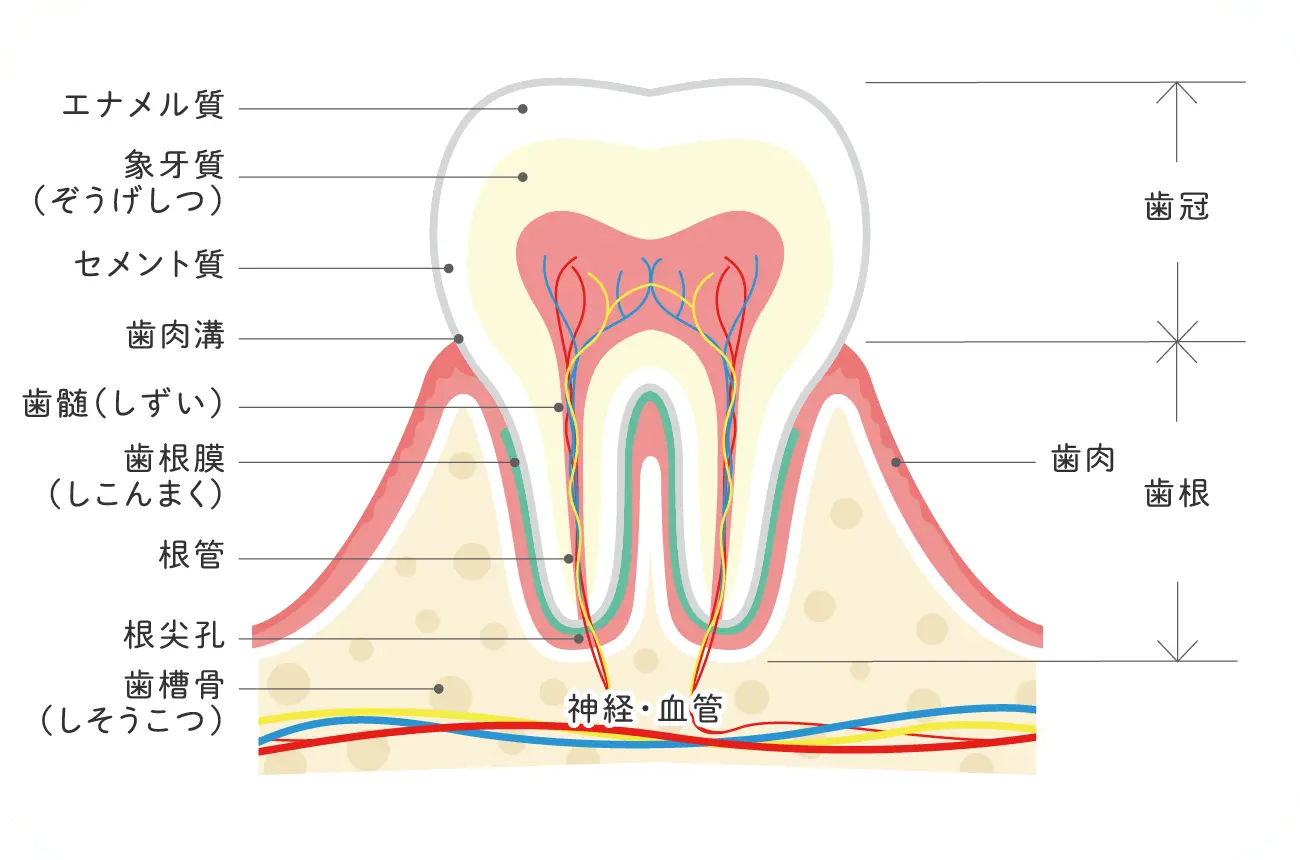

歯の構造について

日本の歯科治療において

虫歯や歯周病の治療が最も一般的な治療になります。

また、日本人にとって

自分の歯を失う最も大きな原因ともなっています。

なぜ、虫歯や歯周病になるのか、

また、どのように症状が進行していくのか

図解とともに解説していきます。

もっと身近に歯のことを知っていただき、

ご自身の歯で健康な食生活を送っていただきたいと

思います。

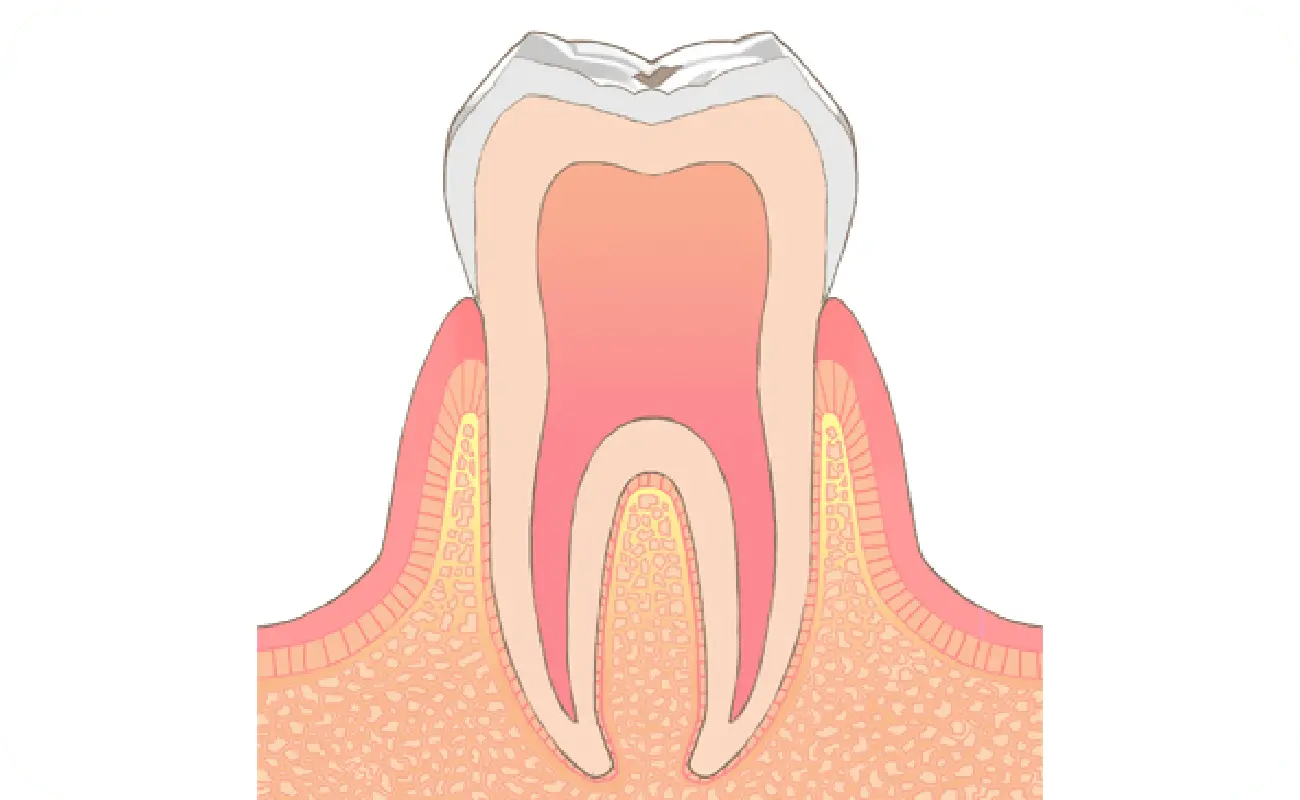

- ●エナメル質

- 歯の表面部分、一番外側の部分をエナメル質といいます。エナメル質は人間の体の中で最も硬い組織で、水晶と同じくらいの硬さがあります。厚みは2~3ミリほどあり、歯に対する様々な外部刺激から歯髄(歯の神経が通っている部分)を守っています。

- ●象牙質(ぞうげしつ)

- エナメル質の下の層にある組織です。歯の大部分を構成している、歯の主成分です。エナメル質よりも柔らかい組織であるため、ムシ歯は象牙質に達した後は、侵食スピードが加速します。また、象牙質に刺激が加わりますと痛みを感じます。

- ●歯髄(しずい)

- 歯の中心部に流れる神経が通っている組織です。歯の痛みを感じるのは主にこの歯髄です。歯髄には痛みを感じるということ以外にも、象牙質の形成や歯への栄養の供給、炎症などの刺激に対する防御反応などの役割があります。また、「歯の神経を抜く」といった場合、これらの組織をすべて取り除くことを指します。これを専門用語で「抜髄」(ばつずい)といいます。

- ●セメント質

- 歯根の象牙質の表面を覆っている組織です。歯根膜と呼ばれる結合組織をつなぎとめる役割をしています。

- ●歯根膜(しこんまく)

- 歯槽骨(歯を支えている骨)と歯根の間にある薄い膜のことです。歯と歯槽骨を繋ぐという役割のほか、「噛み応え」を感じるという役割や、歯に伝わる咬合力を調整するという役割もあります。噛んで痛みを感じる時には、この部分に炎症があります。

- ●歯槽骨(しそうこつ)

- 歯を支えている骨のことです。通常、歯は簡単に抜けることはありませんが、歯周病が進行すると歯槽骨や歯根膜が破壊されるため歯を支えることが出来なくなり、歯が抜けてしまうことがあります。また、歯周病で一度吸収してしまった歯槽骨は、どんなに良い治療を行なったとしても回復が非常に困難です。

- ●歯肉

- いわゆる「歯ぐき」です。正しくは歯肉(しにく)と言います。歯ぐきは歯槽骨を保護する役割をしています。ここに炎症を引き起こした状態を歯肉炎といいます。さなざまな病気のシグナルがこの歯肉に現れることが多いので、歯肉の検査はとても重要です。