当院の歯周病治療

-

歯周病について

気になる口臭や腫れて黒ずんだ歯茎、

歯茎からの出血など…

これらは歯周病が原因で起こる場合がほとんどです。 日本人の30~50歳代の8割が歯周病という、

まさに国民病。

歯の健康をおびやかすだけでなく、見栄えも損なわれ、

相手にいやな印象を与えかねません。

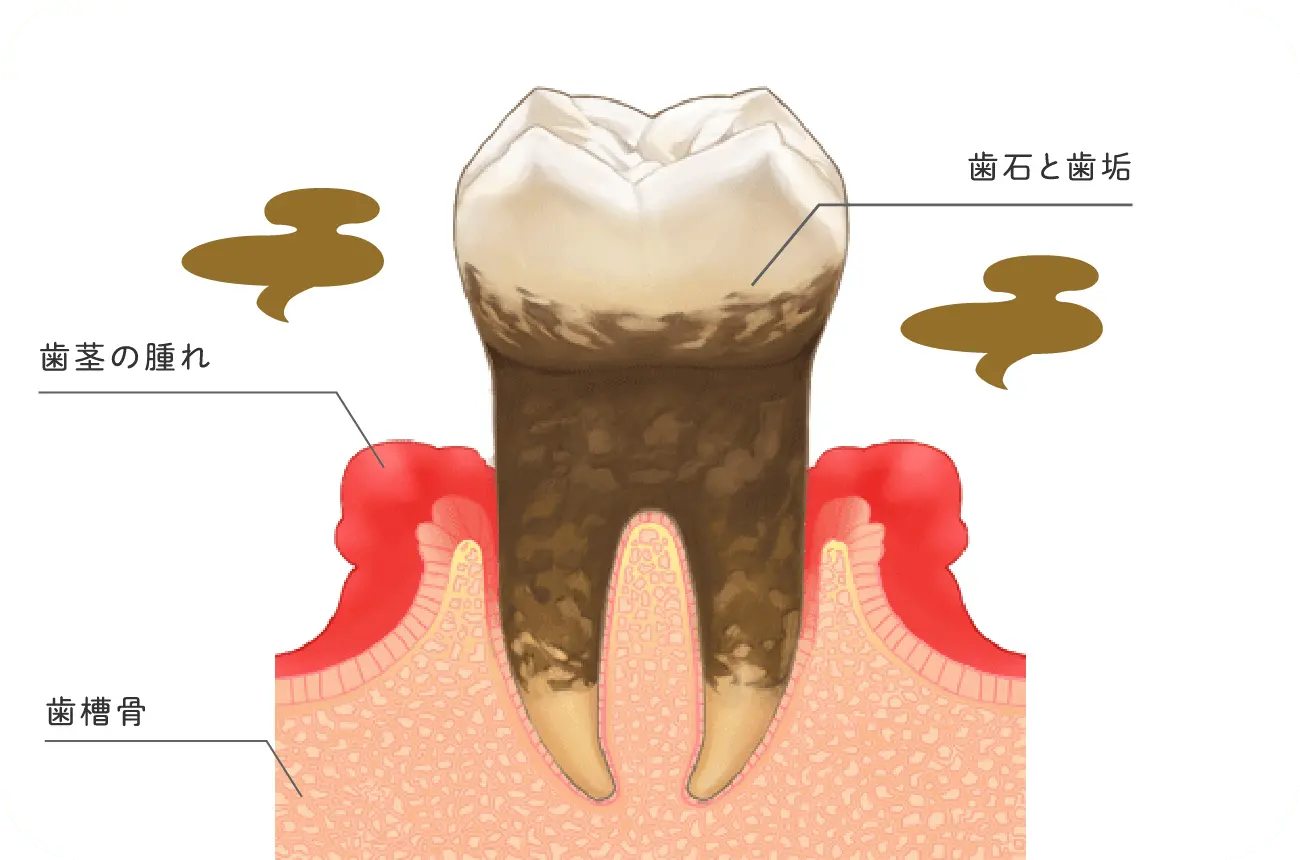

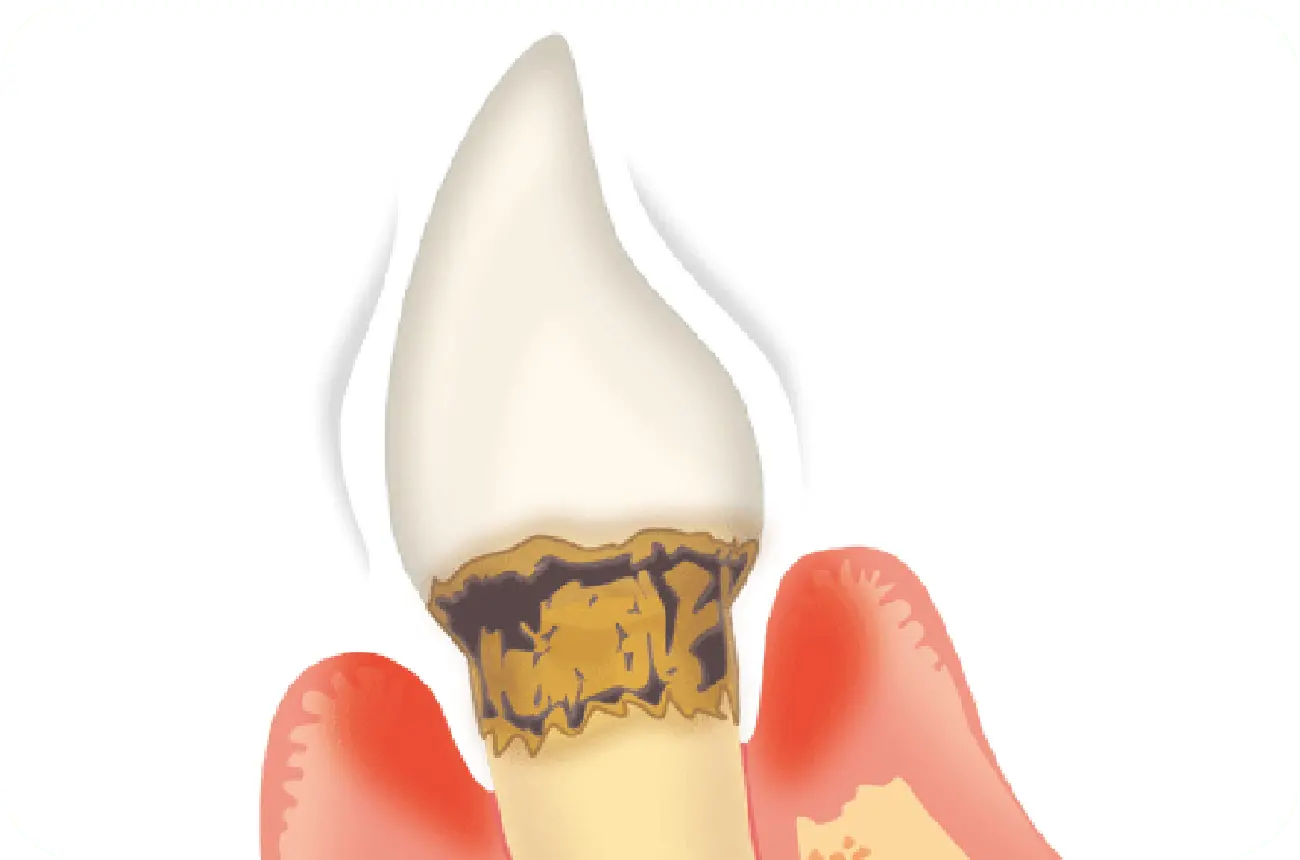

歯周病とは…

歯茎に起こる化膿性の炎症

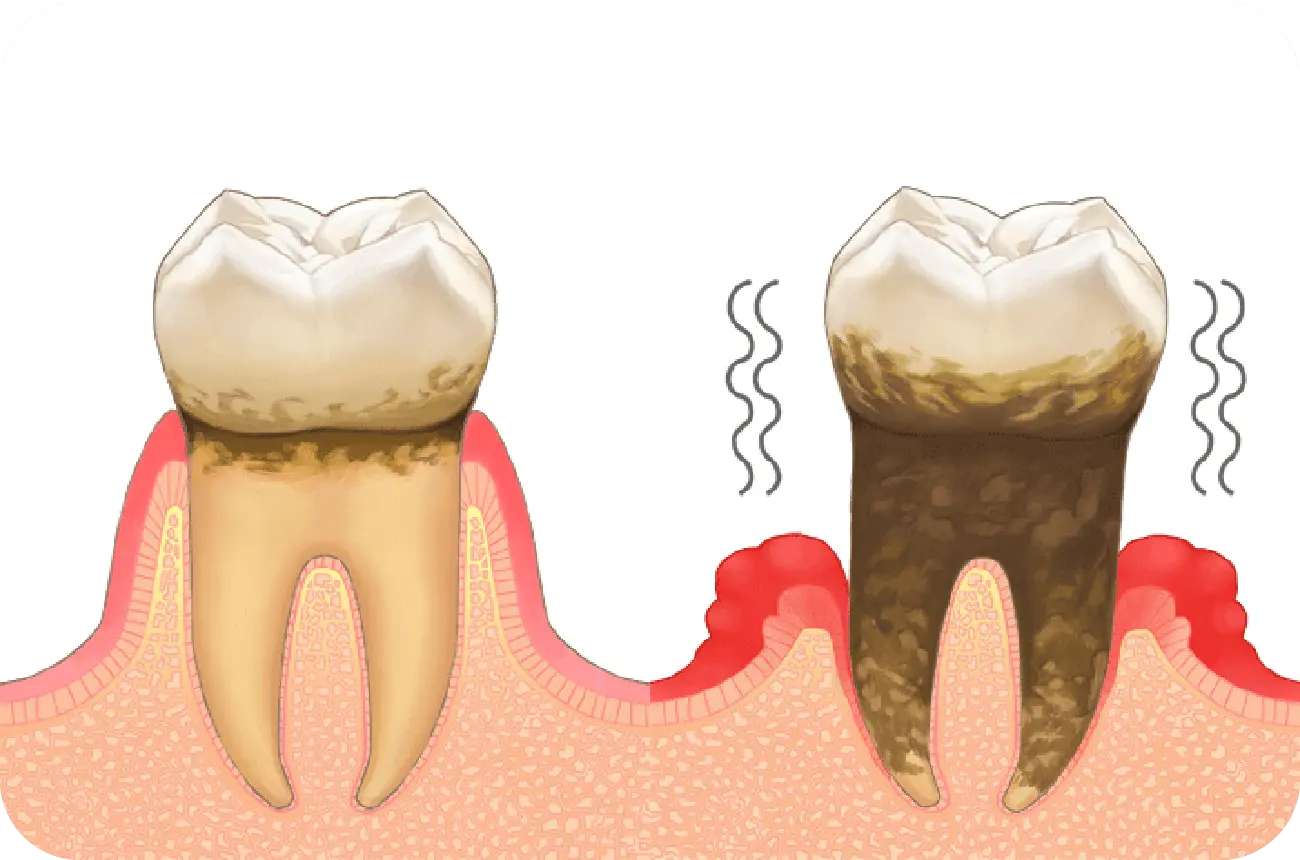

歯ぐきに起こる、化膿性の炎症、それが歯周病です。

痛みも無く、じわじわと進行し、

歯ぐきが腫れたり、口が臭くなったり、

歯を支えているが骨が痩せてグラグラになり、

放っておくと最後には歯が抜けてしまいます。

歯周病の最大の原因は…

歯の汚れからの細菌の繁殖

歯垢(食べカス)が歯と歯ぐきのスキ間にたまると、

その中にいる細菌が繁殖して歯周病をひき起こします。

その他にも、歯並びや噛み合わせの不具合、

過度の歯ぎしりや精神的なストレスなども

歯周病の原因と考えられています。

歯周病が進行すると…

-

歯周病は、以下のような順で

症状が進行します①歯をみがくと血が出る。

②ときどき歯肉が腫れる。

③口臭が出てくる。

④歯が長くなったように見える。

⑤歯と歯の間に隙間ができて、食べ物が入りやすくなる。

⑥歯が動くようになり、よく噛めなくなる。

⑦歯がグラグラになり、抜けてしまう。 -

まずは症状の進行具合を

しっかり検査歯周病は初期の段階では、

多くの方が気付かないことがほとんどです。

日本人の8割が歯周病と言われている様に、

多くの方が知らず知らずに歯周病になっています。 当院では、国家資格である歯科衛生士さんが

歯周病の進行具合・症状を丁寧に検査します。 その後、症状に合わせて

治療を進めていきます。

歯周病検査

-

①レントゲン検査

歯を支えている骨の状態を調べる検査です。

歯周病は、歯を支えている骨を溶かすので、

現在の骨の状態を見極めます。 -

②口腔内写真

歯茎や歯の色、形態を確認するため、

口腔内の写真を撮影します。

また、治療前と治療後の

経過観察のためにも非常に重要です。 -

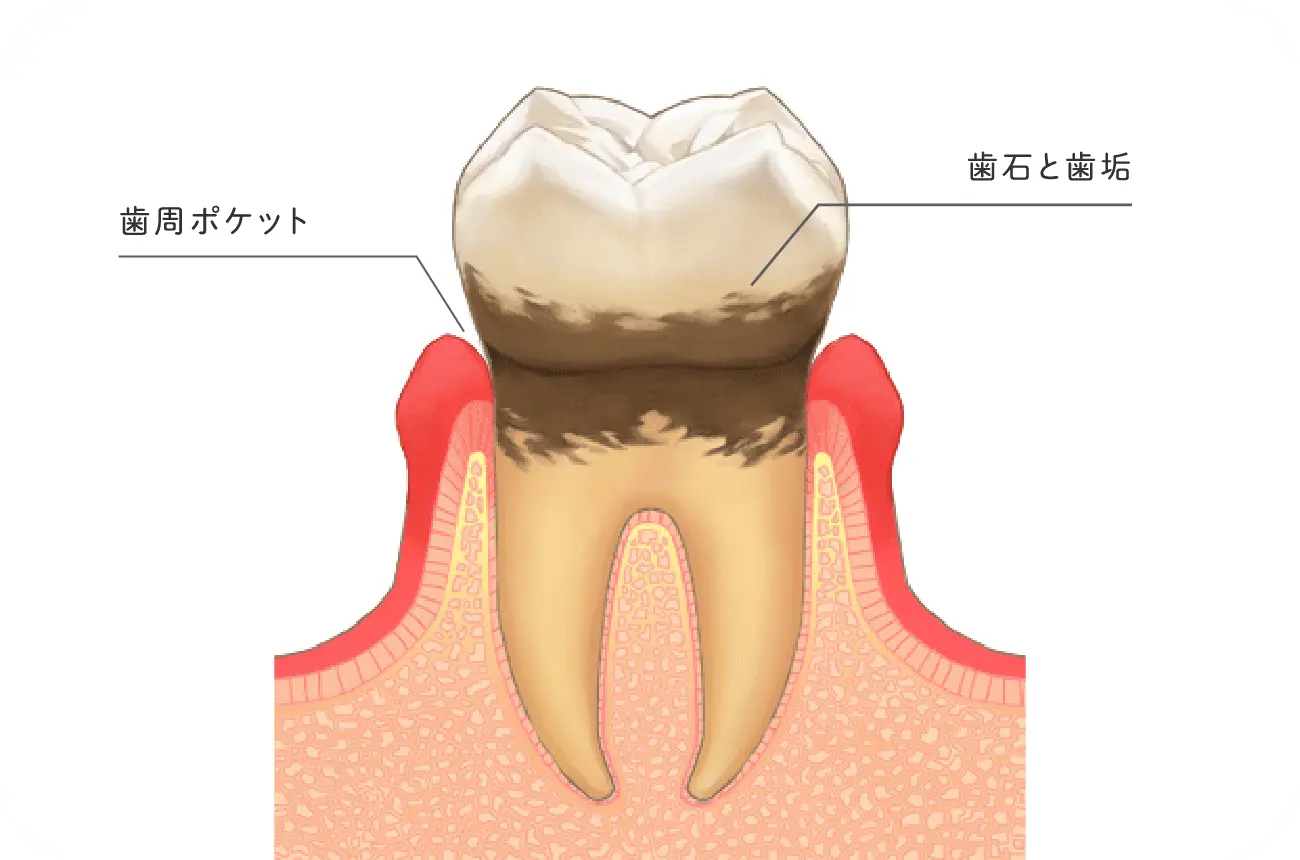

③歯周ポケット検査

溝の深さを計測することで

どの場所の歯周組織に異常があるかを判定します。

4mm以上の深さの場合は

歯周病が進行する可能性が高くなります。 -

④出血検査

歯茎の出血を確認します。

出血の有無により炎症がある場所を判定します。

出血がある場所は、歯周炎の可能性が高くなります -

⑤動揺度検査

歯の揺れの大きさを調べます。

揺れが大きいと、歯を支える骨やその周りの組織が

炎症を起こしたり、傷ついていたり、

歯周病の影響を受けていることを示します。

歯周基本治療

歯周検査の結果を元に、

歯科衛生士さんが基本的な治療と指導を行います。

-

スケーリング

歯茎より上の、歯の見えている部分(縁上)の

歯石除去をスケーリングといいます。

歯石が確認された方には、

スケーラーと呼ばれる器具を使用して、

主に歯の表面の歯石や

バイオフィルム(細菌の塊)を除去していきます。 -

SRP

(スケーリング・ルートプレーニング)歯茎の中の、歯の見えない部分(縁下)の歯石除去を

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)といいます。

検査にて、SRPの処置が必要と判断された場合は、

歯周治療の領域に移行し、

歯周ポケットの内部に溜まった歯石を除去していきます。 -

ブラッシング指導(TBI)

歯科衛生士さんが、正しい歯磨きの仕方を指導します。

ご自宅でのセルフケアで、

しっかりバイオフィルム(プラーク)を除去できるように

適切なプラークコントロールを習得していただきます。

再評価

もう一度、最初に行った歯周病の検査を行い、

どの程度改善したかを把握するため再評価を行います。

再評価の結果によって、

次の3つのステップに分かれます。

再評価の状況に応じて新たな治療計画を立案します。

・ 改善が認められたためメインテナンスへ

・ 継続して歯周基本治療を実施

・ 治りきらない場合や重度の場合は歯周外科治療へ

歯周外科治療

-

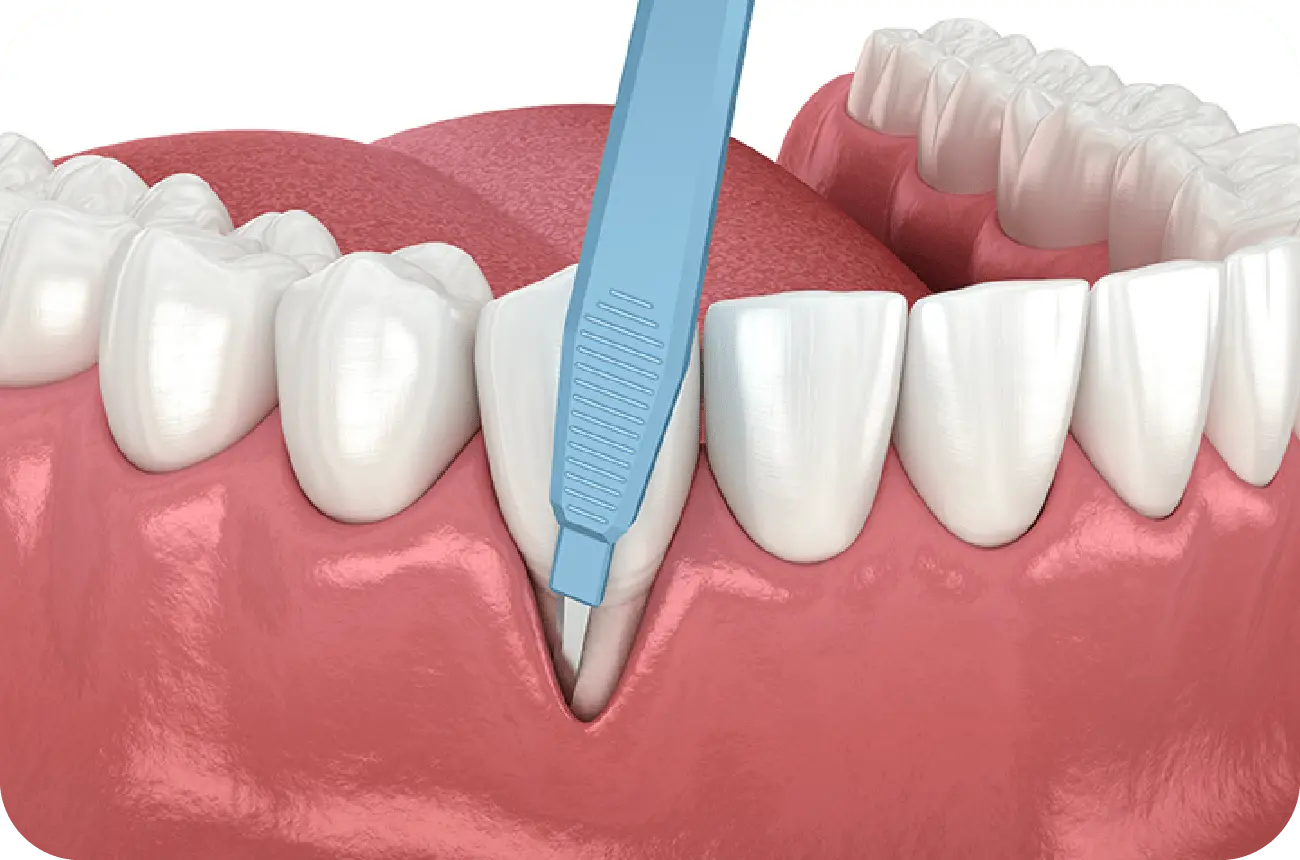

フラップ手術

歯周ポケットの上からアプローチしても

届かなかった部分に蓄積した

プラークや歯石を取り除くため、

歯肉を切開し原因を取り除きます。 -

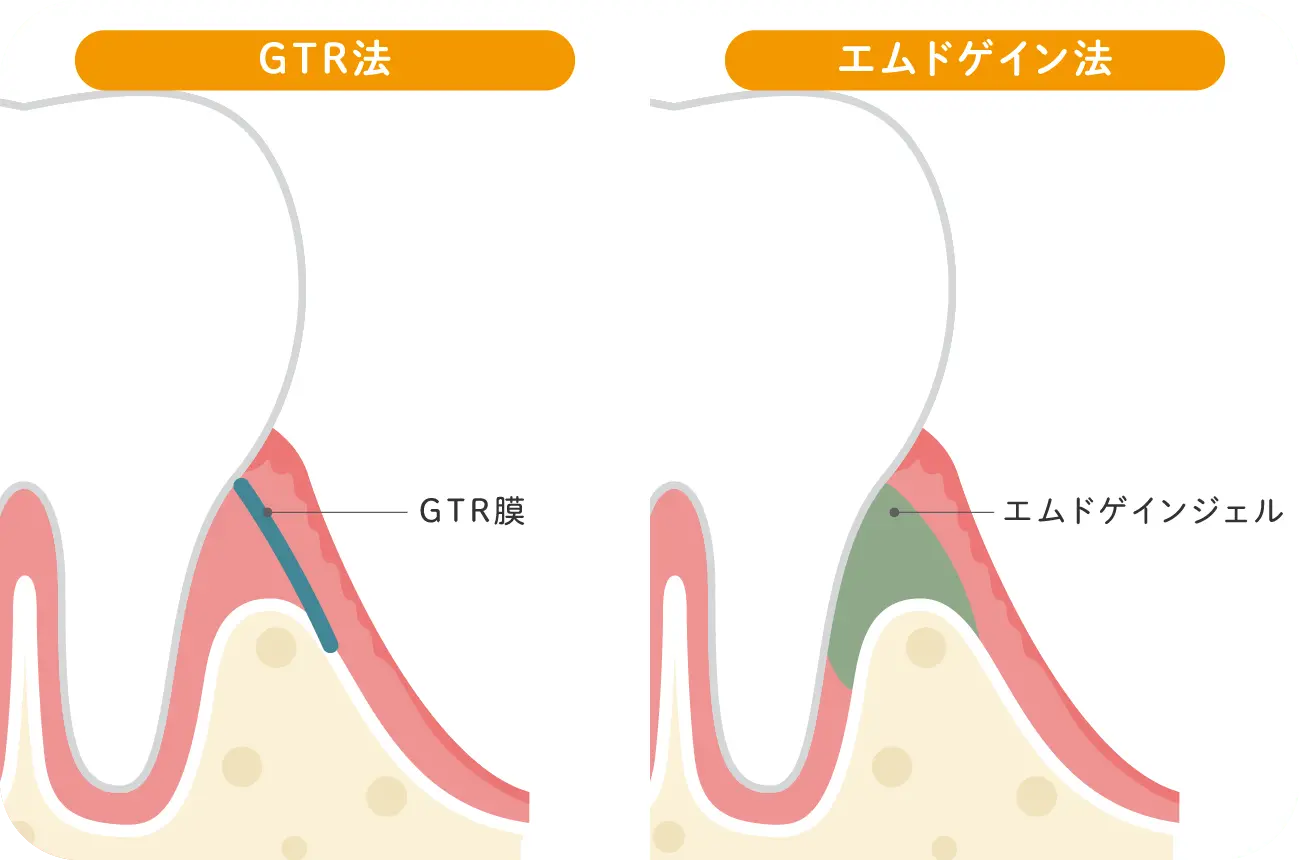

歯周組織再生療法

歯周病によって失われた歯の周りの組織である

歯を支える骨などの再生を目的とした治療方法です。 GTR法とエムドゲイン法という方法があり、

GTR法は、人口膜で壁を作って、

歯と失われた歯槽骨の間に

スペースを確保し、骨の再生を目指します。 エムドゲイン法は、エムドゲインというタンパク質を、

歯と失われた歯槽骨に塗布し骨の再生を目指します。

1回目の再評価でメンテナンスに

以降しなかった場合

「2回目の再評価」を行います

歯周基本治療や歯周外科治療を行った後に

最初に行った歯周病の検査を行い、

どの程度改善したかを把握するため

改めて再評価を行います。

再評価の結果によって、安定してきた場合には、

定期メンテナンス(定期健診)へ進んでいきます。

定期メンテナンス

歯周病が治ったら、再発防止

もう二度と歯周病にならないために、

定期的な歯のクリーニングを行い、再発防止を行います。

入れ歯やインプラントになる前に、早期発見のためにも

定期検診・メンテナンス、

クリーニングへ必ずお越しください。

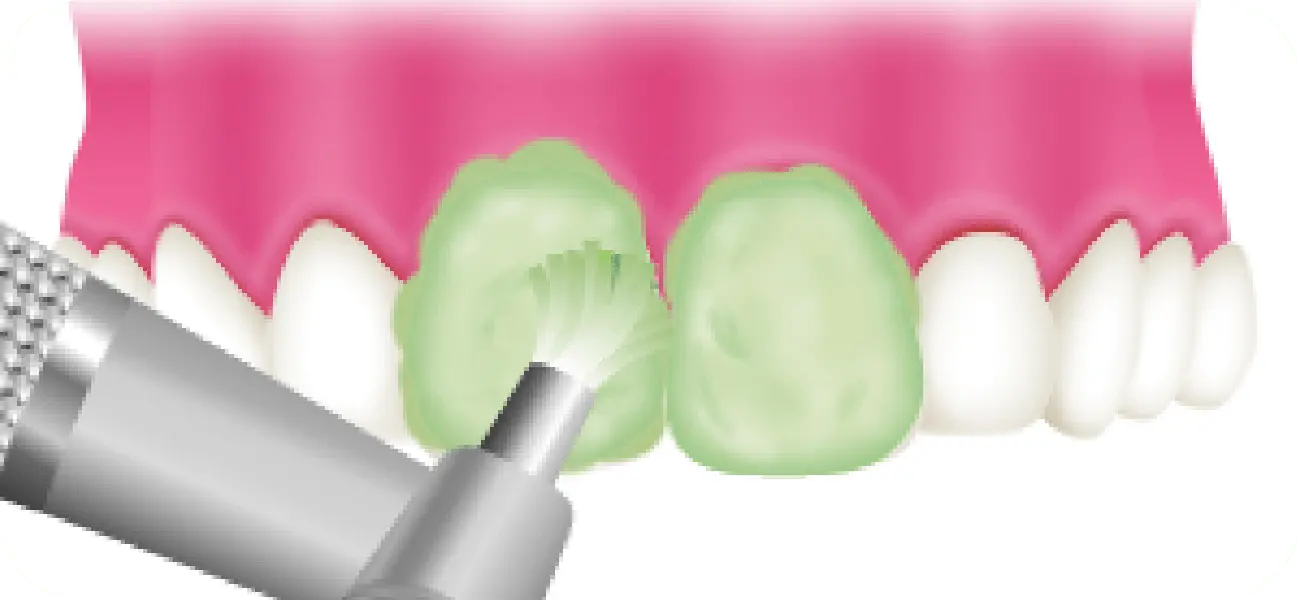

プロによる歯のクリーニングPMTC

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、定期メンテナンスで行う、

プロの歯のクリーニングの技法です。

-

①ペースト塗布

歯の表面に専用のクリーニングペーストを塗ります。 -

②歯と歯の隙間を清掃

プラスチックのチップを使って

歯の間の汚れを落としていきます。

磨ききれない頑固な歯垢・ヤニ・茶渋がとれていきます。 -

③歯面のクリーニング

柔らかいラバーカップで歯と歯肉の境目の

汚れを落とします。

歯みがきでは破壊できない細菌の膜

「バイオフィルム」を取り除きます。 -

④歯面の艶出し

爽やかな洗浄液がお口の中をきれいに洗います。

歯の表面に再び汚れをつきにくくし、

カルシウム補給を助けます。 -

ムシ歯予防にはフッ素塗布も効果的

フッ素塗布

PMTCを行った後フッ素を歯に直接塗布する方法で

歯のエナメル質を強化し虫歯を予防します。

3~6ヶ月ごとに行う事をお勧めします。

生活習慣と関わりの深い歯周病

歯周病の要因は多岐に渡ります。

たとえばストレスや過労などによる体力や免疫力の低下、

噛み合わせの不調や、

歯ぎしりや食いしばりなどがあります。

そのほかにも発症リスクが高まる要素として、

喫煙や栄養バランスが偏った食事などの

生活習慣が挙げられます。

また歯周病発症後に、

さまざまな疾患にかかる可能性が高いことも特徴です。

例として、歯周病菌が血管へ入ることで心臓病に、

歯周病菌が混じった唾液が気管へ入ることで

気管支炎や肺炎になるリスクがあります。

こちらの例はあくまで一例であり、

ほかにも肥満や早産など多くの悪影響が見込まれます。

予防法としては、

虫歯と同じく毎日の歯磨きをしていいただくほかに

定期検診を受けることがおすすめです。

くわえて喫煙や食事などの生活習慣を

見直すことも大切です。

当院では患者さまの症状だけではなく

ライフスタイルもお聞きした上で、

しっかり治療してまいります。

健康な口内環境へ導くためのサポートはお任せください。