予防歯科・歯の定期検診

虫歯や歯周病などの治療が終わった後、

定期検診を受けてくださいと言われることが

あると思います。

定期検診はいったい何をするのか

ご自宅の歯磨きだけではダメなのか?

予防歯科とは何か、定期検診では何をするのか、

詳しくご紹介いたします。

予防歯科とは

プロが行う虫歯・歯周病予防

予防歯科とは、

定期検診にて国家資格である歯科衛生士さんが、

専用の機器を使って予防治療と、

食事の提案を含めた生活面や

セルフケアのアドバイスを行い、

ご自身では気付けない症状の早期発見を目指し、

虫歯や歯周病から

健康な口腔内を守ることを予防歯科と言います。

何故、歯医者さんでの定期検診が

重要なのか?

-

歯磨き(ブラッシング)だけでは、

約60%しか汚れは落とせてない

といわれています。ご自宅でのブラッシングやセルフケアは非常に大切です。

歯科衛生士さんにしっかり歯磨き指導を受けて

実践していれば、

歯茎や歯周ポケットの状態は、健康に保たれます。 それでも、歯の性質・歯並び・だ液の性質・生活環境

・食生活・ご年齢…各々の環境により

様々なリスクがありますが、

しっかり歯磨きをしていても、奥歯などの見えない箇所や

歯が重なっていて歯ブラシが届かない所、

歯周ポケットの奥深くなど… 気付かないうちに細菌が住処をつくり、

いつの間にか虫歯や歯周病の原因になっていくのです。 -

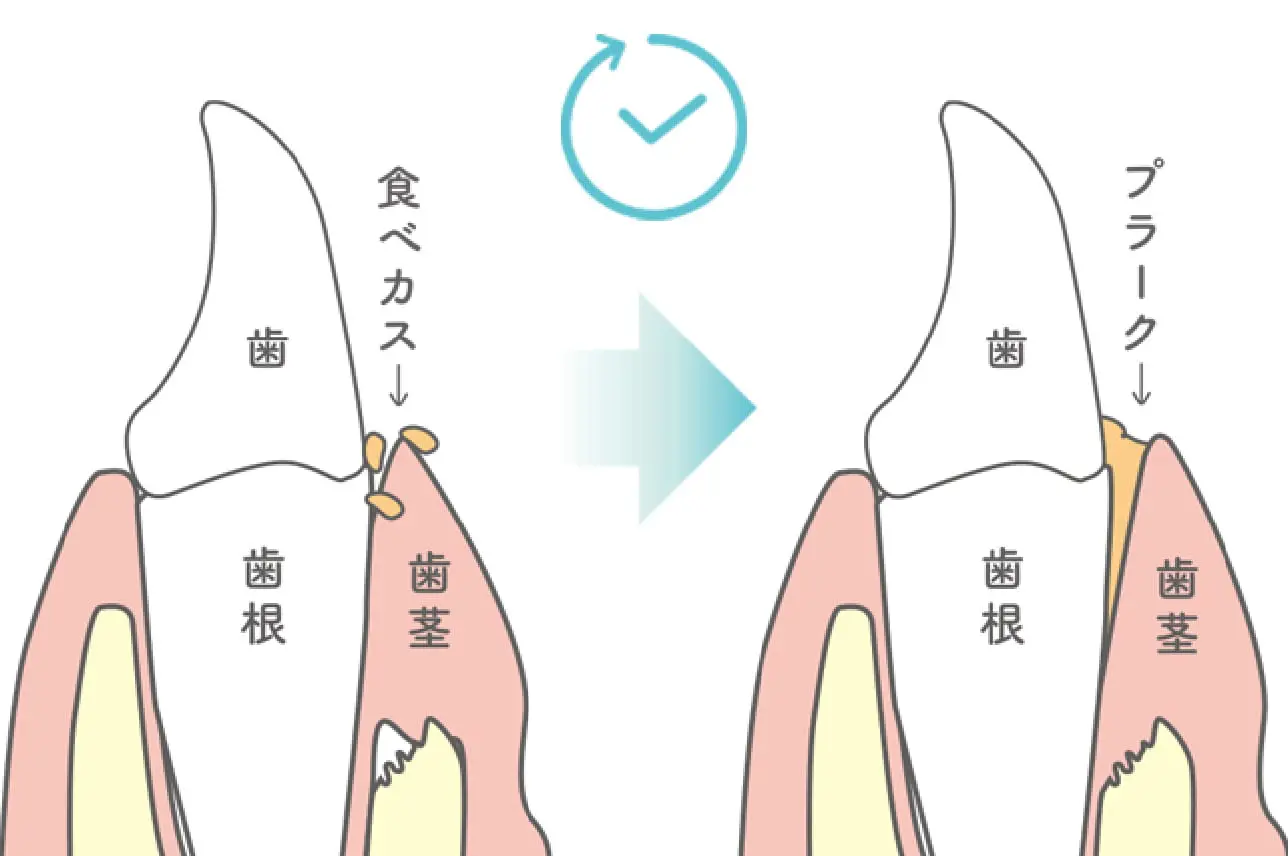

食後の食べカスや汚れは、

約8時間でプラーク(歯垢)が

できるといわれています。朝と夜の2回は歯磨きをする方は多いと思いますが、

学校や職場で、お昼ご飯を食べたあとはどうでしょう?

しっかり歯を磨いている方は

少ないのではないでしょうか。

その食べカスや汚れは、

時間が経つにつれ歯垢へと変わっていきます。 歯垢=プラーク(細菌のかたまり)は、

歯ブラシが届きにくい

歯と歯の間や歯と歯茎の隙間が大好きです。

歯磨きをしていても、肉眼で見えない隙間などで

プラークは虎視眈々と細菌を蓄積しています。 -

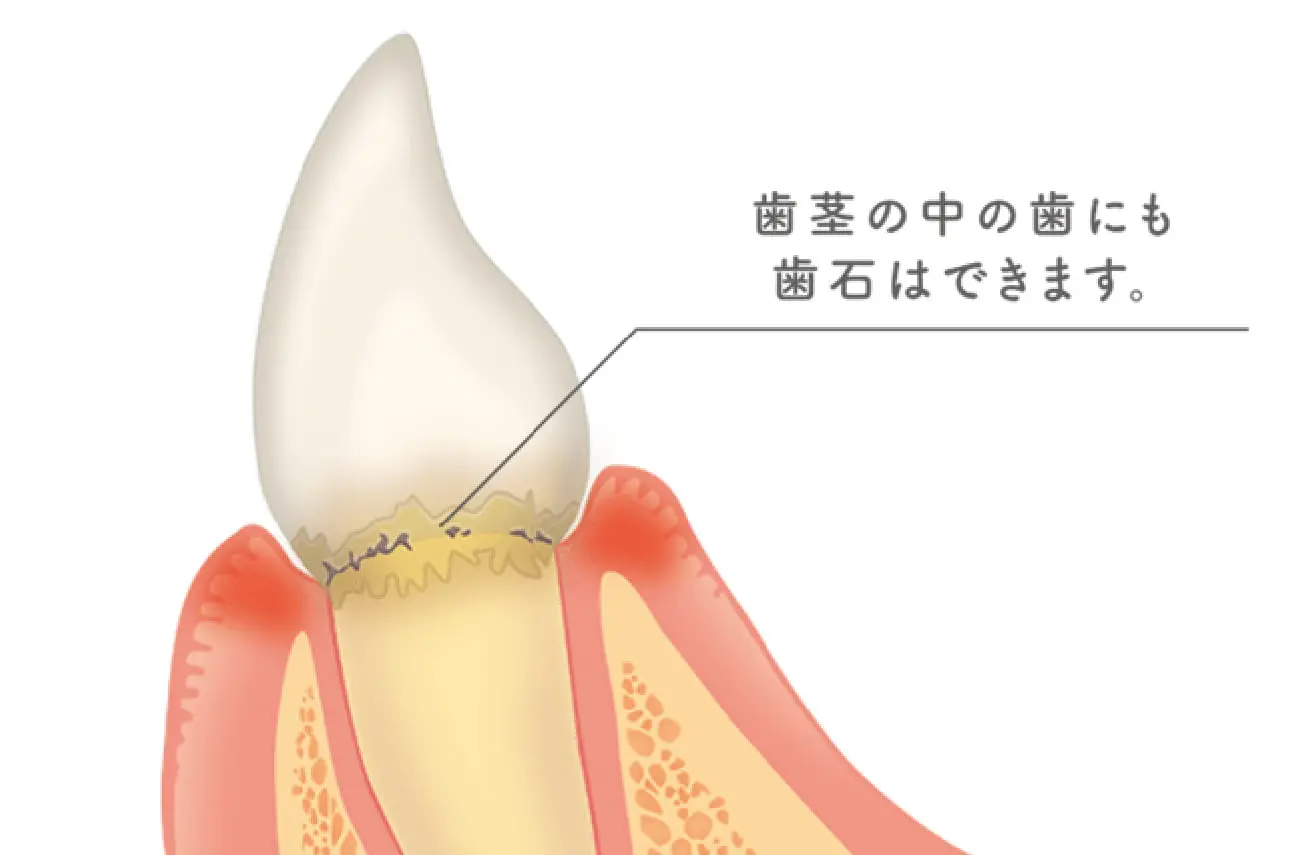

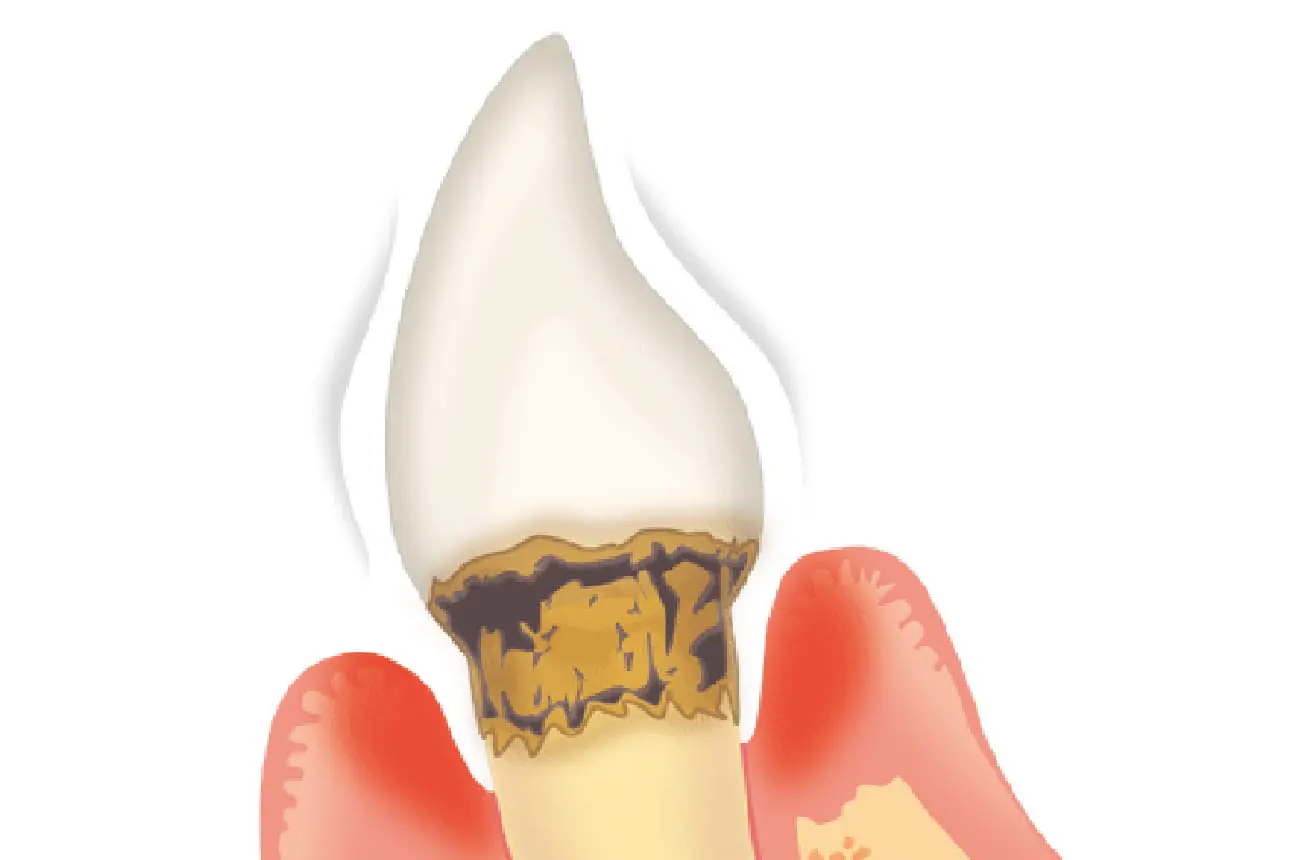

お口の中で残ったプラークは、

約48時間で歯石になり始める

といわれています。歯磨きだけでは落としきれなかったプラークは、

唾液中のカルシウム成分と混ざり

石灰化し歯石に変わります。

プラークが歯石に変わる時間は

約48時間といわれています。 歯石は、一度出来てしまうと、

歯ブラシではなかなか落としきれません。

また、歯石は、デコボコした形状なため、

プラーク(歯垢)が付着しやすく、

歯周病の原因になります。

重要なのは、歯石は歯の見えるところだけじゃなく目視できない箇所や歯茎の中にもできるということです。

鏡で見ただけではわからない歯の汚れ

歯磨きだけでは取れない歯の汚れ

があります。

どんなにセルフケアを行っても限界があります。

そのため、専門の機材や薬剤を使用できる

国家資格を持つ歯科衛生士さんに

メンテナンスをしてもらう定期検診

がとても大切なのです。

定期検診で行うこと

①歯周病の検査

歯周病の状態を知るためには専門的な検査が必要です。

歯茎の状態や出血の有無、

歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)の深さや

歯のぐらつき(動揺度)などを調べます。

-

①レントゲン検査

歯を支えている骨の状態を調べる検査です。

歯周病は、歯を支えている骨を溶かすので、

現在の骨の状態を見極めます。 -

②口腔内写真

歯茎や歯の色、形態を確認するため、

口腔内の写真を撮影します。

また、治療前と治療後の

経過観察のためにも非常に重要です。 -

③歯周ポケット検査

溝の深さを計測することで

どの場所の歯周組織に異常があるかを判定します。

4mm以上の深さの場合は

歯周病が進行する可能性が高くなります。 -

④出血検査

歯茎の出血を確認します。

出血の有無により炎症がある場所を判定します。

出血がある場所は、歯周炎の可能性が高くなります。 -

⑤動揺度検査

歯の揺れの大きさを調べます。

揺れが大きいと、歯を支える骨やその周りの組織が

炎症を起こしたり、傷ついていたり、

歯周病の影響を受けていることを示します。

②歯石除去

歯周病の検査で口腔内の状態を検査した後に、

歯石が確認できる場合は、歯石を除去していきます。

-

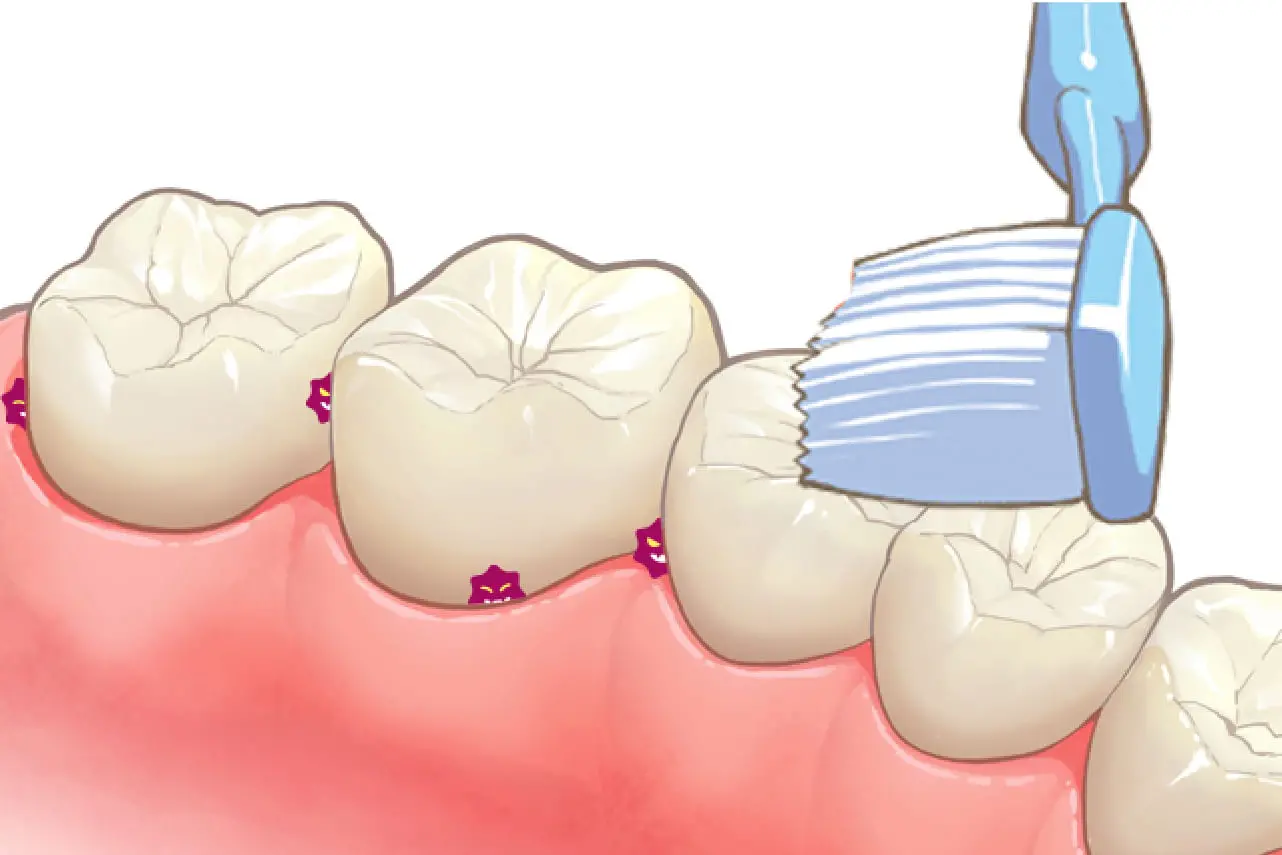

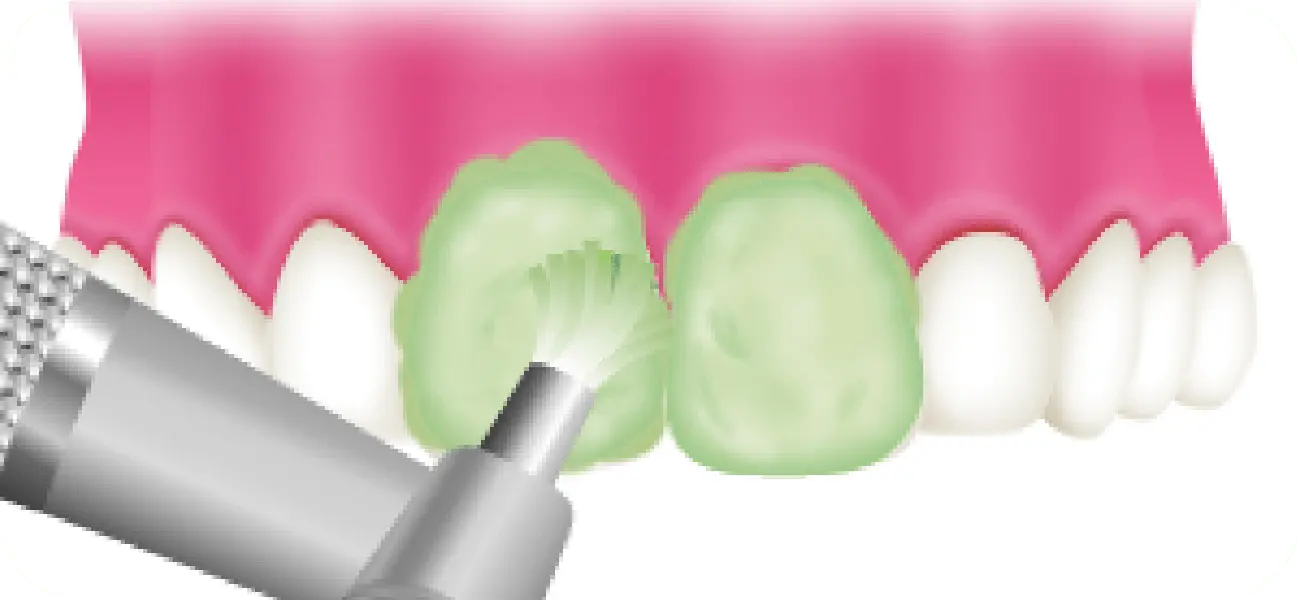

スケーリング

歯茎より上の、歯の見えている部分(縁上)の

歯石除去をスケーリングといいます。

歯石が確認された方には、

スケーラーと呼ばれる器具を使用して、

主に歯の表面の歯石や

バイオフィルム(細菌の塊)を除去していきます。 -

SRP

(スケーリング・ルートプレーニング)歯茎の中の、歯の見えない部分(縁下)の歯石除去を

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)といいます。

検査にて、SRPの処置が必要と判断された場合は、

歯周治療の領域に移行し、

歯周ポケットの内部に溜まった歯石を除去していきます。

③歯のクリーニングPMTC

歯垢(しこう)をそのままにしていると

歯石になります。

磨き残しによる歯垢が、歯石になってしまうと

日常のブラッシングでは取れません。

歯石は表面がデコボコしているので

さらに歯垢が付きやすくなり、歯周病を悪化させます。

定期検診で歯のクリーニングしてもらい、

口腔内を健康な状態を保つようにしましょう。

-

①ペースト塗布

歯の表面に専用のクリーニングペーストを塗ります。 -

②歯と歯の隙間を清掃

プラスチックのチップを使って

歯の間の汚れを落としていきます。

磨ききれない頑固な歯垢・ヤニ・茶渋がとれていきます。 -

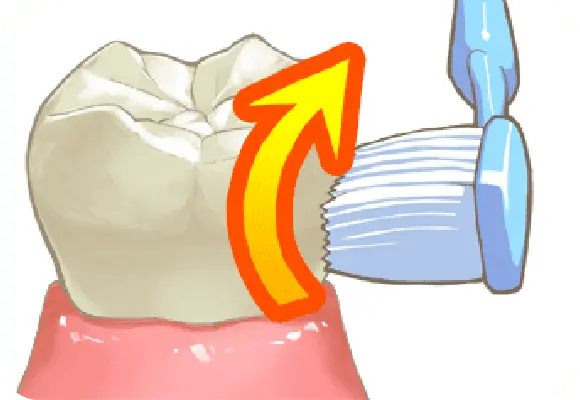

③歯面のクリーニング

柔らかいラバーカップで歯と歯肉の境目の

汚れを落とします。

歯みがきでは破壊できない細菌の膜

「バイオフィルム」を取り除きます。 -

④歯面の艶出し

爽やかな洗浄液がお口の中をきれいに洗います。

歯の表面に再び汚れをつきにくくし、

カルシウム補給を助けます。 -

ムシ歯予防にはフッ素塗布も効果的

フッ素塗布

PMTCを行った後フッ素を歯に直接塗布する方法で

歯のエナメル質を強化し虫歯を予防します。

3~6ヶ月ごとに行う事をお勧めします。

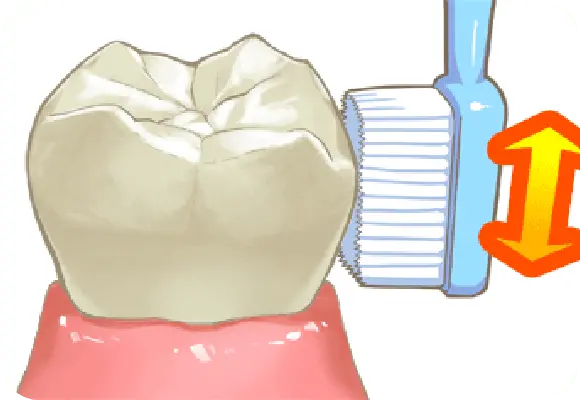

ブラッシング指導(TBI)

歯科衛生士さんが、正しい歯磨きの仕方を指導します。

ご自宅でのセルフケアで、

しっかりバイオフィルム(プラーク)を除去できるように

適切なプラークコントロールを習得していただきます。

-

バス法

-

ローリング法

-

スクラッピング法

-

縦磨き

-

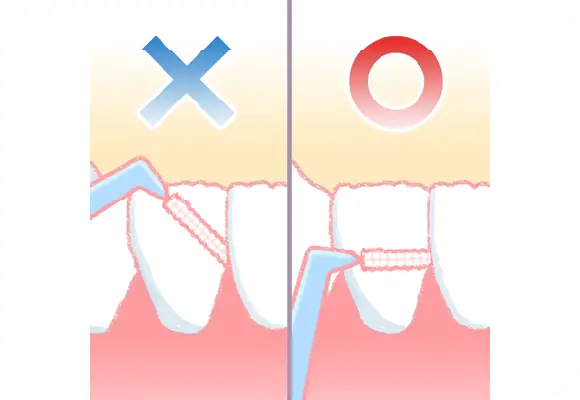

歯間ブラシの角度

-

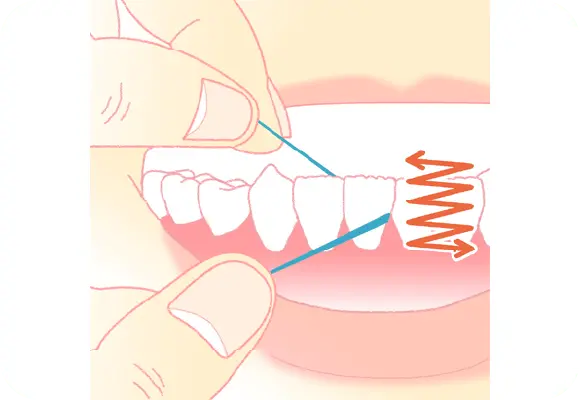

デンタルフロス

お家で行うセルフ予防

-

歯を強くする食事

歯を形成するエナメル質や象牙質を強くすることで、

細菌に強い丈夫な歯を作ることができます。

それでには栄養が必要不可欠です。

主にカルシウム、ビタミンA、ビタミンCを

摂取しましょう。 -

細菌の活動を活発にする物を

多く摂らない歯を溶かす活動をする細菌は、

食べ残しや特に甘いものが大好きです。

糖分が多いもの、ネバネバした歯にくっつきやすいもの

(キャラメルや砂糖入りのガム)などは食べすぎないようにして、食事のあとは必ずしっかりと

歯磨きをしてください。

また間食を多く行うことも

虫歯菌が増えるきっかけですので気をつけましょう。 -

歯ブラシを効果的に使う

毎日一生懸命歯磨きを行っても、

歯ブラシの使い方を間違ったり

ご自身の口腔内の状態に合っていない歯ブラシでは、

かえって逆効果を与えてしまうことがあります。

当院では、歯磨きの適切な方法(上記TBI)や

おすすめの歯ブラシを

患者様一人ひとりに合わせてご提案をいたします。

親子で健康な歯を!

親子で虫歯ゼロを目指して

当院では、親子で一緒に虫歯ゼロを目指せるように

親御様へご自身のセルフケアだけでなく

お子様の歯磨きの方法もお伝えいたします。

親子で一緒に同じ目標で過ごすことで

より良い効果が期待できます。

親子でお口も身体も健康で暮らして

いただきたいと思います。

当院では、スタッフ一同患者様の健康を願っております。